2022 En Verre

Symbole d’excellence et de savoir faire d’exception, l’art verrier, tradition de longue date en Lorraine, a marqué Nancy de son empreinte à travers l’audace et l’inventivité de l’École de Nancy et lui a offert une renommée internationale. Aujourd'hui, la tradition se poursuit avec des artistes innovants et talentueux qui contribuent au dynamisme créatif et au rayonnement de la ville.

2022 En Verre

Symbole d’excellence et de savoir faire d’exception, l’art verrier, tradition de longue date en Lorraine, a marqué Nancy de son empreinte à travers l’audace et l’inventivité de l’École de Nancy et lui a offert une renommée internationale. Aujourd'hui, la tradition se poursuit avec des artistes innovants et talentueux qui contribuent au dynamisme créatif et au rayonnement de la ville.

Nancy, berceau de l’Art Nouveau, terre de création au sens large, a vu s’élever de grands verriers dont Émile Gallé. Aujourd’hui, de nombreuses traces de cette effervescence artistique existent à Nancy, de façon plus ou moins cachée, et des artisans d’art perpétuent cet élan créatif. Le verre, matériau aux vertus écologiques, recyclable à l’infini, au riche passé, connaît aujourd’hui un rôle majeur dans de nombreuses disciplines et plusieurs laboratoires, dont l’Institut Jean Lamour, qui travaillent sur son utilisation future.

La Ville de Nancy protège, au cœur de son patrimoine, l’héritage des grands verriers et des vitraillistes qui se sont succédé au Musée de l’École de Nancy, dédié à l’Art Nouveau, à la Villa Majorelle, créée par des artistes pour Louis Majorelle, sans oublier la collection Daum du Musée des Beaux-Arts et les riches collections du Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain. En se promenant dans les rues de Nancy, une autre partie de cet héritage se révèle au centre ville et dans les quartiers, de l’Excelsior au quartier de Saurupt, de la Chambre de Commerce et d’Industrie au quartier Nancy Thermal.

L’ONU a décrété 2022, « Année internationale du verre », International year of glass 2022. La Ville de Nancy a elle aussi décidé de faire vivre cette année dédiée au verre, en proposant, avec ses partenaires et tout au long de l’année 2022, des rendez-vous pour tous les publics.

Quelques repères

- L’exposition « Verre - 30 ans d’innovations au Cerfav » est organisée à l’occasion des 30 ans du Cerfav. Les réalisations de créateurs verriers formés au Cerfav depuis 1991, sont réunies dans différents espaces du musée des Beaux-Arts de Nancy, du 26 mars au 18 septembre 2022.

- La Ville de Nancy mettra en exergue l’œuvre de Gérald Vatrin. Originaire de Nancy, diplômé de l’école des Beaux-arts d’Epinal et du Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV), ce verrier à la main et souffleur à la canne offre neuf de ses œuvres, somptueuses, pour les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy.

- Flame’Off 2022, du 15 au 18 juillet sur le site Alstom. Cette incontournable rencontre autour du verre à la flamme réunira à Nancy 80 verriers venus du monde entier : France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Russie, Canada et Etats-Unis..., pour quatre jours d’échanges entre professionnels, mais aussi d’exposition et de démonstrations. Des ateliers d’initiation seront également proposés au grand public.

Les grands verriers et vitraillistes de l’École de Nancy

Botaniste de formation et âme du mouvement de l’École de Nancy, Émile Gallé trouve ses plus grandes sources d’inspiration dans la nature et notamment dans la flore lorraine.

Émile Gallé naît à Nancy le 4 mai 1846. Après une période d’apprentissage dans différentes villes d’Europe dont Weimar et Meisenthal, il est associé à l’entreprise de négoce et de décoration de faïence et de verrerie de son père dès 1867.Dix ans plus tard, en 1877, Émile Gallé reprend à son compte l’affaire familiale et étend ses activités à l’ébénisterie en1885. Déjà remarqué à l’Exposition de la Terre et du Verre en1884, Émile Gallé est consacré à l’Exposition universelle deParis en 1889 par trois récompenses pour ses céramiques, ses verreries et son mobilier, dont un Grand Prix pour ses verreries. À cette occasion, Gallé est fait officier de la Légion d’Honneur.

À partir de cette date, Gallé développe intensément ses recherches techniques et esthétiques sur le travail du verre. Il développe et crée de nouveaux procédés de fabrication. Ses verreries étaient conçues à Meisenthal jusqu’en 1894. Il ouvre une cristallerie dont la mise à feu a lieu le 29 mai 1894 dans son entreprise à Nancy. Ses recherches aboutissent en 1898 au dépôt de deux brevets, pour «un genre de décoration et patine sur cristal» et «un genre de marqueterie de verres et cristaux».

Son œuvre, aux multiples références, exprime la diversité des intérêts d’Émile Gallé. La nature joue un rôle dominant, mais non exclusif. Artiste mais aussi botaniste, Gallé est élu secrétaire de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy en 1877.Dreyfusard de la première heure, il dédie à la cause du capitaine Dreyfus de nombreuses verreries parlantes, qui comportent une citation gravée sur le verre, tels le vase Hommes Noirs, le calice Le Figuier.

Engagé très tôt dans le renouvellement des arts décoratifs, Émile Gallé diffuse, dans ses dépôts français mais aussi anglais et allemand, des pièces de série de qualité, grâce à l’industrialisation de sa production. En 1901, il est le fondateur et le premier président de l’École de Nancy, «Alliance Provinciale des Industries d’Art» dont il a rédigé les statuts. Au décès d’Émile Gallé en 1904, sa veuve Henriette Gallé, secondée par son gendre Paul Perdrizet (1870-1938), reprend l’activité artistique et industrielle de la verrerie. Elle publie en 1908 les Écrits pour l’art qui rassemblent les principaux écrits de Gallé sur la botanique, la floriculture, ainsi que toutes ses notices d’exposition, ses discours-parmi lesquels le Décor symbolique, prononcé lors de l’admission de Gallé à l’Académie de Stanislas en 1900 et plusieurs articles sur l’art et les artistes. La société anonyme des Établissements Gallé, transformée ainsi en 1927, arrête sa production verrière en1931.

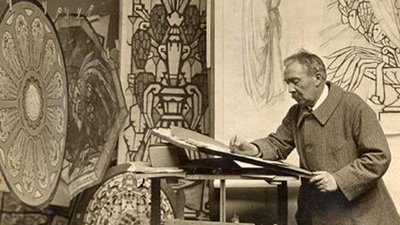

Originaire d’Alsace, Jacques Gruber s’installe à Nancy comme de nombreux artistes issus des territoires annexés. Il étudie à Nancy puis, à partir de 1889, se forme à Paris, à l’École des Arts Décoratifs et à l’École des Beaux-Arts où il fréquente l’atelier du peintre Gustave Moreau.

En 1893, il est de retour à Nancy et entre à la manufacture Daum comme artiste-décorateur, jusqu’en 1897. Il y crée des modèles de vases, en particulier les pièces hors série destinées aux expositions, qui témoignent d’une réelle harmonie entre la composition décorative et les techniques mises en œuvre.

Vers 1896-1898, Jacques Gruber se tourne vers le vitrail qui a connu avec Laurent-Charles Maréchal de Metz, un véritable renouveau en Lorraine. Cet intérêt est étroitement lié au développement de l’architecture Art nouveau à Nancy qui donne une place prépondérante aux verrières, espace de transition entre l’intérieur et l’extérieur des édifices. C’est dans ce domaine que son talent de compositeur et de dessinateur va pleinement s’épanouir et faire sa réputation. Louis Majorelle, Eugène Corbin et Albert Bergeret notamment lui confient la réalisation de vitraux dans leurs demeures privées ou leurs établissements. Jacques Gruber créé ainsi le programme vitré de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la brasserie Excelsior, du Crédit Lyonnais, ou des Magasins Réunis à Nancy. À Paris, il conçoit la coupole du magasin parisien des Galeries Lafayette en 1911 dont Majorelle réalise les ferronneries. Son œuvre, d’une grande qualité graphique et parfois picturale, dominée par le répertoire naturaliste, témoigne également d’une réelle maîtrise des techniques verrières de l’époque. Il ne délaisse pas les autres aspects des arts décoratifs.

Membre du Comité directeur de l’École de Nancy dès la création de l’association en 1901, Jacques Gruber participe aux principales manifestations artistiques de ce mouvement. Jacques Gruber s’installe à Paris à partir de 1914 et connaît une période prospère de renouvellement artistique pendant la période Art Déco. Il est membre du Comité directeur de l’École de Nancy dès 1901.

Jean Daum (1825-1885) achète en 1878 à Nancy la verrerie Sainte Catherine. Il y associe ses deux fils, Auguste en 1879 et Antonin en 1887. Le caractère de gestionnaire d’Auguste et le talent créatif d’Antonin vont donner à l’entreprise une nouvelle dimension économique et artistique. Vers 1891, Antonin Daum qui eut l’intuition du renouveau des arts décoratifs et de la nécessité d’y prendre part, crée un département artistique. De plus en plus prisée, la production de cet atelier ne cesse de croître, soutenue et développée par des collaborateurs à la forte personnalité : Jacques Gruber, Henri Bergé et Amalric Walter qui introduit la technique de la pâte de verre. Les pièces réalisées s’inscrivent dans le courant Art nouveau. Dès lors, l’entreprise Daum participe pratiquement à toutes les Expositions universelles. Les distinctions qu’elle y remporte assurent sa notoriété, en particulier le Grand Prix reçu à Paris en 1900, tout comme Émile Gallé, dont elle devient l’égale aux yeux du public. C’est dans ce cadre que sont réalisées certaines pièces exceptionnelles. Quant à la production courante, elle combine, selon les désirs de la clientèle, toute une gamme de décors et de formes prédéfinis.

De nombreux artistes de talent vont se succéder chez Daum comme responsables de l’atelier de décoration : le premier est Jacques Gruber, décorateur et verrier, à partir de 1893, ou encore Henri Bergé à partir de 1895. L’arrivée d’Amalric Walter en 1904, après un apprentissage à la manufacture de Sèvres, diffuse chez Daum la technique de la pâte de verre.

Après la Première Guerre mondiale, la réalisation de pièces Art nouveau se poursuit conjointement à une production Art déco. Développée par Paul Daum, cette nouvelle esthétique qui use de formes géométriques et des couleurs nouvelles, est couronnée lors de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris en 1925. Après la Deuxième Guerre mondiale, Henri et Michel Daum prennent la tête de l’entreprise et privilégient alors les transparences du cristal et les formes épurées. À la fin des années 1960, ils s’adressent à des artistes de renom international comme Salvador Dali ou César, plus récemment Hilton Mac Connico, Garouste et Bonnetti et Christian Pillet pour créer des modèles réalisés en pâte de verre.

Le nom de Muller reste associé aujourd’hui aux lustres, plafonniers, lampes et tulipes en verre fabriqués en série à Croismare dans les années 1920-1930, perpétuant après la Grande Guerre le goût École de Nancy ou innovant avec les lignes géométriques de l’Art déco.

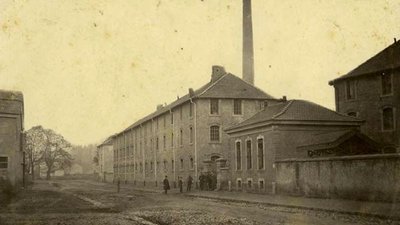

Originaire du pays de Bitche, la famille Muller s’installa en Meurthe-et-Moselle à la suite de l’annexion allemande de 1870. Les fils aînés avaient été formés comme tailleurs ou graveurs sur verre à la Cristallerie de Saint-Louis et furent employés dès 1894 dans la cristallerie d’Émile Gallé. Créée en 1897 à Croismare, à côté de Lunéville, la cristallerie produit abondamment dans le style des grands verriers nancéiens, Gallé et Daum. En 1901, lors de la création de l’association de l’École de Nancy, la verrerie Muller est une des seules entreprises artistiques de la région à ne pas être membre.

En 1897, la verrerie «Muller Croismare près Nancy» commence sa production après entente avec la «S.A. des Grandes Verreries de Croismare». Cette signature dit bien la volonté de la nouvelle cristallerie d’affirmer ses liens avec les verriers de Nancy, malgré son exclusion du groupe artistique. La Maison d’Art Lorraine de Charles Fridrich et les Magasins Réunis d’Eugène Corbin diffusent les verreries Muller à Nancy, également disponibles aux Magasins Réunis de Paris (rue de Turenne) et dans un dépôt parisien, situé rue de Paradis, dont fait état une réclame datant de 1914, tout comme Gallé ou Daum.

De 1905 à 1908, les frères Jean-Désiré (1877-1952) et Eugène Muller (1883-1917) sont embauchés au Val-Saint-Lambert. L’entreprise veut mettre à profit leurs savoir-faire pour le lancement d’une production d’articles artistiques « genre Daum », dénomination marquant clairement la volonté du Val d’imiter les oeuvres de la grande verrerie lorraine. En trois ans, les frères créent plus de 400 modèles et enseignent leur technique, « la fluogravure », aux employés du Val. Les articles «genre Daum» réalisés par les Muller portent pour la plupart la seule signature «VSL». Les neuf dixièmes de leur production sont des vases, ils réalisent aussi d’autres types d’articles : luminaires, encriers, bonbonnières, pendules, cendriers, cache-pot...

Le parcours de Paul Nicolas débute au cœur de l’Art nouveau nancéien. Il est embauché chez Gallé en 1893, avec le titre de «décorateur -dessinateur - vernisseur». Il y est plus particulièrement chargé de la décoration florale des pièces, mais est peu à eu initié à touts les métiers verre, y compris au maniement de la canne. Quand il fonde sa propre verrerie en 1919, Nicolas quitte la maison Gallé avec un héritage moral et technique précieux.

Le verrier, devenu indépendant en 1919, met à profit ses connaissances techniques et artistiques pour créer des pièces non-figuratives de grande qualité, récompensées par de nombreux prix obtenus dans les grandes expositions internationales, dans les années 1920-1930. Avec trois autres verriers connus chez Gallé, Villermaux, Windeck et Mercier, Paul Nicolas créé l’association des «Graveurs réunis», et passe un contrat avec la cristallerie de Saint-Louis pour la fourniture des bruts, dont il effectue le décor à Nancy. Après la dissolution de l’association, il poursuit son activité sous son nom et sous le nom D’Argental, associé parfois à une croix de Lorraine. Cette première et intense période d’activité est caractérisée par des modèles de vases dans la tradition de l’École de Nancy, à décor naturaliste gravé à l’acide. On y retrouve les thèmes floraux chers à Gallé comme l’orchidée ou l’anémone, chers à l’Art nouveau comme les iris, le datura, le ginko ou le nénuphar. Les formes sont simples et le décor s’y déploie de manière contrastée, par le jeu des oppositions colorées des couches de cristal et de la morsure de l’acide.

Après la guerre et jusqu’à sa mort en 1952, il poursuit une production plus confidentielle. Tout au long de sa vie, il accompagne ses créations de verrerie de la production d’une grande quantité d’aquarelles et de dessins.

Paul Nicolas est le frère d’Émile Nicolas (1871-1940), critique d’art, membre fondateur de l’École de Nancy. Il est membre de l’École de Nancy dès 1901.

Désiré Christian est intimement lié à la verrerie de Meisenthal. Il s’installe avec ses frères à son compte en 1896. Ses pièces sont gravées à l’acide ou décorées à l’émail rehaussé d’or et s’inspirent de la nature, du japonisme, de l’orientalisme ou le style rocaille. Il est influencé par l'œuvre d’Émile Gallé et la production verrière de l’École de Nancy.

Maître verrier, il fonde en 1921 des Verreries de l’Est SA à Jarville avant de venir à Nancy, concurrençant la manufacture Daum. Il fabrique des pièces artistiques signées ADelatte Nancy, épousant les styles Art nouveau ou Art déco.

Après ses études à l’École des Beaux-Arts de Nancy, Henri Bergé entre comme décorateur chez Daum en 1895, poste qu’il partage quelques années avec Jacques Gruber. Il oriente de manière décisive la production de Daum vers un style essentiellement floral et paysager. Principal collaborateur de l’entreprise, il donne également au verrier Amalric Walter (1870-1959) des modèles d’objets en pâte de verre et fait éditer ses céramiques par les frères Mougin. Ses dessins, études ou objets à caractère botanique ou animalier - toujours d’une précision scientifique - révèlent l’intérêt que Bergé porte à la nature, herborisant lui-même au jardin botanique proche de la manufacture Daum.

Illustrateur, Henri Bergé réalise de nombreux menus, affiches, et publicités. Il est également l’auteur de plusieurs vitraux, publicitaires (Cure d’Air de Malzéville) ou d’inspiration symboliste (La Lecture, musée de l’École de Nancy). Parallèlement à ses activités artistiques, Henri Bergé enseigne à l’École professionnelle de l’Est et dirige l’atelier de dessin et de modelage au sein de l’entreprise Daum. Il est membre du Comité directeur de l’École de Nancy dès 1901.

Joseph Janin est formé dans l’atelier de Laurent Charles Maréchal. Il crée notamment des verrières de l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours et du Sacré-Coeur de Nancy et les vitraux du jardin d’hiver de la Villa Bergeret.

À la découverte de l’art verrier à Nancy

En complément des visites et animations proposées dans les musées de l’École de Nancy, des Beaux-arts et à la villa Majorelle, DESTINATION NANCY – Office de tourisme vous emmène admirer l’exceptionnel patrimoine de vitraux, qu’ils soient religieux ou civils, Art nouveau ou Art Déco, voire plus anciens encore.

Plusieurs circuits ou thématiques sont proposés : circuit Jacques Gruber en centre-ville, vitraux de la basilique Saint-Epvre, visite de la verrière de la Maison Schott, vitraux au cimetière de Préville, visites guidées dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (d'avril à octobre)...

Visites organisées par DESTINATION NANCY - Office de tourisme

Une souscription pour un vitrail de Gruber

La Ville de Nancy, avec l’aide de la Fondation du patrimoine, a lancé une souscription en novembre 2021 pour financer la restauration du vitrail de la basilique Saint-Epvre représentant saint Nicolas et sainte Odile, respectivement saints patrons de la Lorraine et de l’Alsace. Ce vitrail réalisé par Jacques Gruber en 1921 a été rudement endommagé par la tempête de 1999.

Je souhaite soutenir la restauration du vitrail de la basilique Saint-Epvre